Видимо, началось всё с того, что разглядывая карту предстоящего перемещения, очень захотелось поехать не по уже знакомой, хотя и любимой дороге Суздаль-Владимир, а через города с названиями из глубокой истории Шую и Палех. Именно тогда, водитель по имени Вячеслав Борисович, чей контакт дала транспортная компания, ответил, что слыхом не слыхивал про наш заказ, и вообще идёт к зубному врачу, а другой шофер, как раз вернулся с грузом из Питера, и хотя поставил свою машину в сервис, но согласился на «Газели» Вячеслава Борисовича не только подкинуть наш нехитрый груз за 230 км, но взять двоих пассажиров в попутчики на целых шесть часов своей жизни и дороги. На самом деле это был никакой не шофер, а лирик, романтик и настоящий художник, хотя, по его собственному признанию, изобразительное искусство он не понимает. Отец четверых детей (старший сын - боксер, старшая дочь - обладательница чёрного пояса по карате), он любит новые дороги. Крайние точки маршрутов: Абакан, Ханты-Мансийск, Мурманск, Краснодар, и они постоянно расширяются. Он провёз нас через центры городов, а не по объездным дорогам, рассказал про сёла Мыт и Пестяки, покормил в пельменной дальнобойщиков, предложил проехать лишний километр пути, но увидеть Горьковское водохранилище и дамбу, затем были Заволжье и Балахна. Попутно было рассказано, что лучшее Рождество бывает в Шуе и вся Ивановская область, и не только, в неё съезжается, а самый лучший город для жизни это Альметьевск в Татарстане: озеро с песчаными пляжами, дома с видом на водную гладь и тишина. Наконец виртуозное руление в проулке у Нижегородского художественного училища, к которому машина смогла подойти со второй, не очень простой попытки. Посланника дороги зовут Максим. Может быть и вам повезёт встретить его на жизненном пути.

Шуя

Палех

Мыт

Пестяки

Дамба Горьковского водохранилища

Максим передал нас из рук в руки принимающей стороне в лице заместителя директора Нижегородского училища Ростовцева Николая Анатольевича. Он закончил Горьковское художественное училище в 1973 году. После службы в армии поработал оформителем, но не понравилось. Завербовался на один сезон матросом на теплоход, и один сезон перерос в десять лет. Николай Анатольевич ходил по рекам в разных судовых должностях: был и боцманом, и рулевым, и помощником капитана. Закончил судоводительский факультет Волжского государственного института. Это дало ему возможность изучить реки и полюбоваться на водные просторы России, что становиться основной темой творчества по возвращении на «берег». Тем не менее, каждую навигацию река снова и снова тянет в путешествие.

Ростовцев Николай Анатольевич

Мастерская Николая Анатольевича организована как судовое пространство - максимально эргономично, чётко, аккуратно, удобно. Чего только стоит откидная на петлях лестница на стеллаж с узким, с перильцами - леерами, проходом по краю, передвижная по ширине мастерской на тросике со свободным силовым кабелем лампа под потолком, которую можно остановить в нужной точке, система подачиводы с естественным подогревом. Побывать и пожить в таком месте, быть допущенным в сокровенный мир художника - большое везение и удача.

Флотский порядок царит не только в мастерской. По принципу зимнего хранения корабельного имущества Ростовцев организует и систематизирует учебно-методический фонд своего Училища. Картины расставляются на специально собранные под размер стеллажи по форматам, у каждой работы есть свой адрес и её легко найти. Чтобы работы не скользили на металлических полках, на них приклеены полоски наждачной бумаги. Как говорится: все гениальное - просто!

Вернувшись на берег, Николай Анатольевич сначала работал и директорствовал в Детской художественной школе, потом возглавил Училище в период строительства нового здания, которое вплотную примыкало и увеличивало площадь особняка - дома Карелиных, где училище расположилось после неоднократных переездов. Возникшая ещё до революции Нижегородская художественная школа не успела обзавестись специальным зданием, хотя проект был утверждён на всех уровнях, из-за начала Первой мировой войны. Училище неоднократно переселяли. Во время Великой Отечественной войны оно было закрыто, а потом открылось вновь практически на голом месте. Непростое состояние училища на апрель 1948 года подробно проанализировано в «Итогах обследования Горьковского художественного училища» старшего инспектора ГУУЗа С.С. Помазов - преподавателя Училища памяти 1905 года, обнаруженное в архиве Л.Р. Брауде. Удивительно читать сейчас строгое заключение о двух молодых преподавателях, окончивших Горьковское училище до войны и вернувшихся преподавать: «Оба преподавателя не сильны методически и не обладают опытом педагогической работы вообще, и тем более в Художественном училище, поэтому подлежат замене. Тов. С.А. Балаболкин может быть допущен как не плохой рисовальщик к преподаванию не дальше первого курса и под особым контролем и руководством». По прошествии времени оказалось, что Семён Алексеевич вполне успешно преподавал в ГХК, а его сын Алексей Семёнович Балаболкин представлен в списке «Наша гордость: выпускники и преподаватели училища», расположенном на входе в училище Он - Почётный работник высшего образования РФ, кандидат философских наук. Чего только не бывает в жизни!

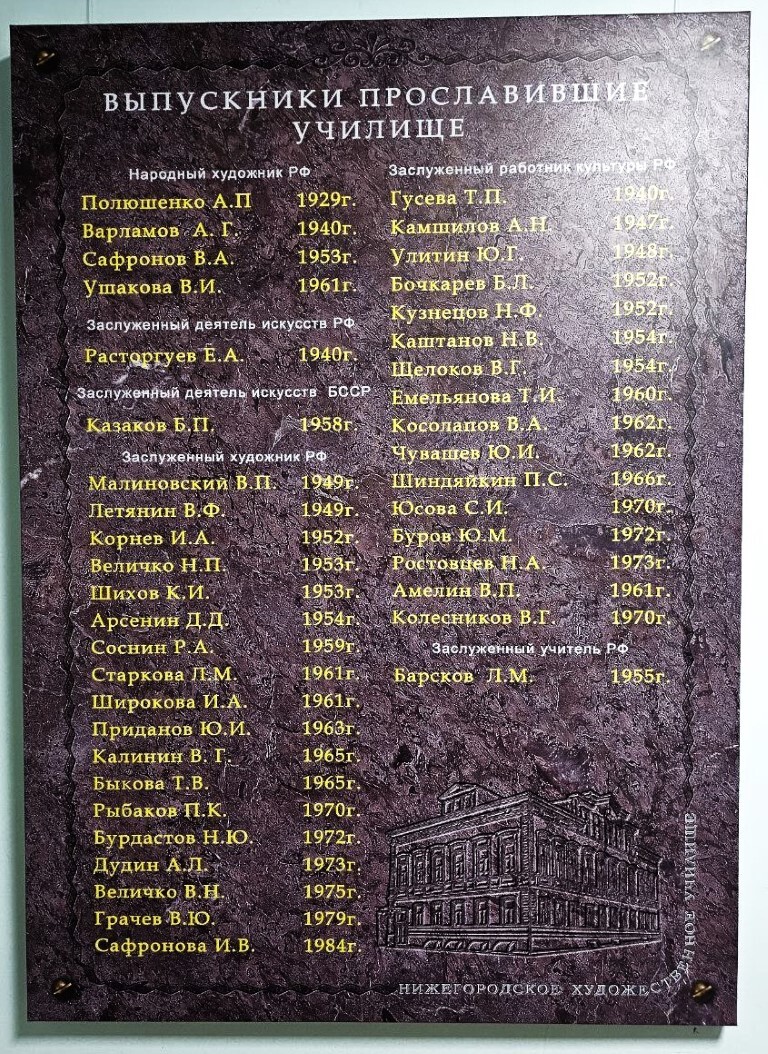

В училище исторически учат двум специальностям: станковой живописи и дизайну. Оба отделения очень сильные. Список выпускников с регалиями, хоть он далеко и не полный, впечатляет. Исторический особняк находится буквально в нескольких сотнях метров от нижегородского Кремля и находящегося в нём художественного музея на пересечении древних улиц Варварки и Пискунова. Прямо напротив него - театральное училище имени Евгения Евстигнеева - тоже нижегородца, по диагонали через перекрёсток расположена Детская школа искусств имени Василия Юльевича Виллуана - скрипача, пианиста, композитора и педагога, основоположника профессионального музыкального образования в Нижнем Новгороде. Следом за музыкальным училищем возникла и художественная школа. Прямо площадь всех видов искусств получается.

Аудитории небольшие, света из старинных окон не всегда хватает, но обстановка в училище напоминает по доброжелательности, «домашности» и «династийности» ту, которая была когда-то и у нас. Наверное, это во многом зависит от возглавляющего и всячески радеющего за своё учреждение директора Гущина Николая Александровича, Народного художника РФ, академика РАХ, его заместителя и тёзки Ростовцева Николая Анатольевича, и преподавателей, большинство из которых также бывшие выпускники училища. Поближе познакомиться удалось с Пригоршневой Светланой Борисовной, которая с полной отдачей вкладывается в своих учеников, возит их на практики, делит тяготы и удовольствия путешествий и пленэров - она же оказалась соседкой по мастерской, поделилась раскладушкой и одеялом. В Нижегородском художественном музее буквально последний день работала выставка Заслуженного художника РФ, выпускника и преподавателя НХУ Павла Рыбакова, темой пронзительной высокопрофессиональной графики которого на долгие годы стал уходящий Нижний. Сейчас в училище преподаёт его дочь Рыбакова Полина Павловна. На открытии выставки она и её студенты третьего курса заинтересовались современным уровнем рисунка в МАХУ. Во время демонтажа выставки несколько работ из обменного фонда Училища было передано Нижегородскому училищу. После окончания НХУ Полина Павловна училась в МГАХИ им. В.И. Сурикова в мастерской Никонова. Было невероятно приятно встретить её работы в галерее А3 на выставке «Никонов и никоновцы. Связь времён». Так что провинциальные встречи бывают и в столицах.

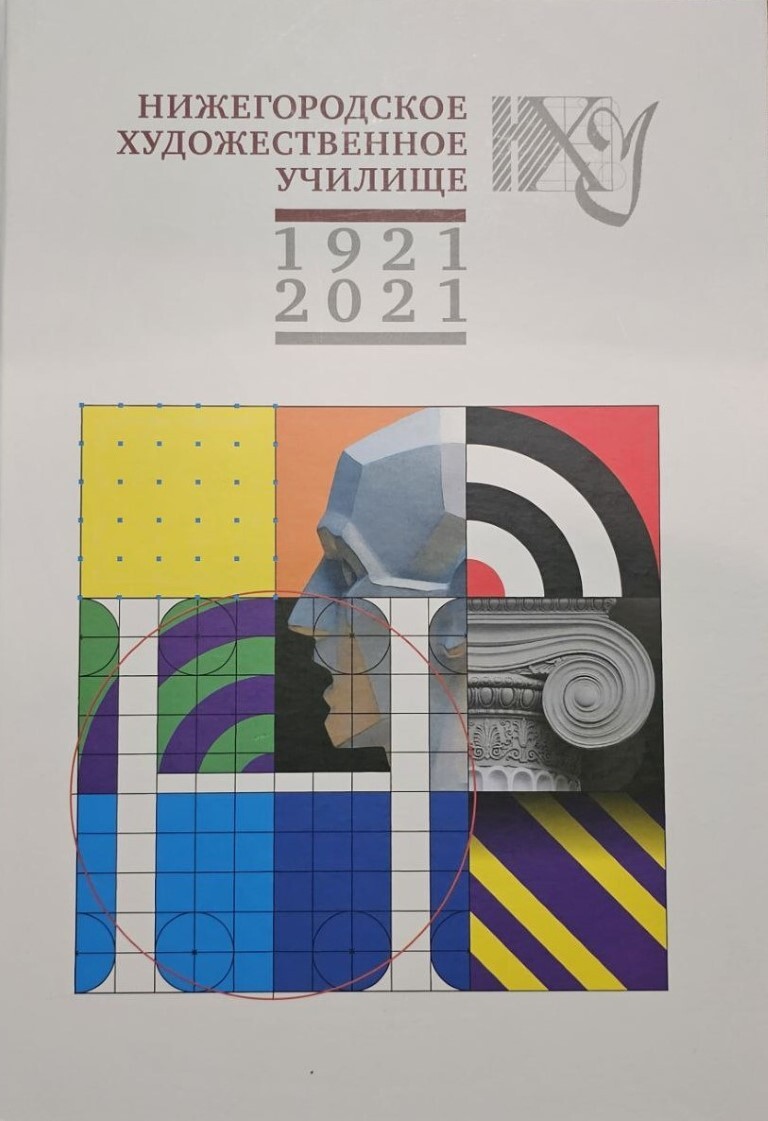

Но больше всего об Училище удалось узнать из фундаментальной книги изданной к 100-летию НХУ в 2021 году. Нельзя удержаться, чтобы не процитировать несколько актуальных для всего профессионального художественного образования мыслей.

Николай Юрьевич Бурдастов (выпуск 1972):

«Основа художественной школы училища - это русская реалистическая школа живописи, основанная на благоговейном отношении к натуре. Здесь, в ГХУ, учили не искать эффектов, не манерничать, а глубоко и основательно изучать натуру, искать правду, глубину и смысл в жизни, и в искусстве».

Юрий Михайлович Буров (преподаватель НХУ с 1992):

«Художник - человек, связанный неразрывными духовными узами со своим временем и обществом, создающий ценности выражающие эпоху. Поэтому такой ценностью и обладают произведения больших мастеров. Научить создавать такие произведения невозможно, как невозможно лишённого слуха научить сочинять музыку. Все мы идём одной дорогой жизни. Всё дело в том, какими глазами смотришь и что способен увидеть, открыть на той же дороге, по которой идут другие.

Задача училища и всей нашей школы - это воспитание творческой личности, яркого индивидуального таланта. Задача великая, многообразная, сложная и решаемая только при наличии Учителя и Ученика, в общении между ними. Школа реализма слагается из единства взглядов ученика и учителя на натуру, на жизнь. Никакой учитель не в силах гарантировать ученику будущий успех, но сделать их совместный учебный путь творческим способен всякий умелый и знающий учитель. Специфика изобразительного искусства требует формирования глубоких знаний на занятиях увлекательных и насыщенных, без давления и угнетения. Все начинается с рисунка - источника, души и корня всякой науки, краеугольного камня академических дисциплин. В развитии изобразительной культуры значение рисунка трудно переоценить, хотя, к сожалению, роль его в учебном процессе заметно ослаблена. Задача наших преподавателей сегодня - решение проблемы дефицита учебных часов по рисунку, что очень важно для постановки руки и глаза, но особенно - формирование творческого мышления».

Николай Анатольевич Ростовцев (выпуск 1973, директор НХУ 2006-2011, заместитель директора):

«Для всех нас, выпускников Нижегородского художественного училища, НХУ - это основная среда, мир, в котором мы формировались. И то, кем мы стали сейчас, в большей степени, закладывалось именно здесь. Я сам выпускник этого училища и по собственному мироощущению совершенно не помню общеобразовательной школы. В моём сознании остались только художественная школа при училище, затем само училище. Потом было многое: работа, два института... но училище - главное, что меня сформировало и дало путёвку в жизнь. Я уверен, что то же самое вам скажут и другие наши выпускники независимо от года выпуска, своего положения в обществе и независимо от того, каких творческих высот они достигли.

И я горжусь тем, что судьба предоставила мне возможность вместе с коллективом продолжать развивать и отстаивать ценности русской академической художественной школы. И наша задача сделать всё возможное, чтобы преступно-нелепые реформы не разрушили единственную в мире, уникальную систему российской академической художественной школы. Таких художественных училищ, как наше, на всю страну чуть более пятидесяти. Мы готовим академическую художественную элиту. Нас нельзя рассматривать как продукт, который кто-то может заказать и просчитать, какое количество нужно художников. Нам нужна среда, в которой может созреть жемчужина. Образование не может быть сферой услуг, это не фитнес-клубы и не тату-салоны. Конфуций 2000 лет назад сказал: «Благополучие государства зависит от благополучия Воина, Учителя и Землепашца». И Воин, и Учитель, и Землепашец - это служба Отечеству а не прислуга. В этом и есть главная гарантия безопасности и независимости страны».

Владимир Михайлович Михайлов (выпуск 1968):

«Из памяти всех дорогих моих однокурсников и моей не уходят воспоминания о пленэрах в Печёрах и особенно летней практике в маленьком и старинном приволжском городе Лыскове. Да, потом в моей жизни были разные институтские практики, но это всё было не то. Не было уже той свободы, искренности, простоты отношений, как, впрочем, не было во всей институтской жизни, которая поначалу мыслилась как продолжение свободной училищной жизни и вечно лёгкой молодости. Увы, это не подтвердилось. Одно можно сказать точно: потребность продолжения особого, привычного нам состояния свободы и единства художнического духа была свойственна выпускникам (да и просто учившимся и недоучившимся) всех средних художественных училищ той, ушедшей от нас, страны. Во всех институтах Москвы и Ленинграда, на всех самых элитных творческих специальностях до девяностых годов учились в подавляющем количестве только они - им не было серьёзных конкурентов. Об этом мало говорится, но культура и искусство и той и этой страны строились и строятся во многом только ими. Роль художественного училища, и в том числе Горьковского, нуждается в должном переосмыслении, а периферийная скромность здесь неуместна.

В воздухе двухтысячных годов явно носится идея оглянуться на своё ещё такое сравнительно недавнее прошлое. Пользуясь случаем, хочется обратиться ко всем выпускникам ГХУ: настало время собрать сведения обо всех его бывших учащихся и выпускниках в некоем сборнике, каталоге, справочнике, хотя бы для начала в доступном для всех цифровом формате (с номерами телефонов и электронными адресами). Нельзя ограничиваться только «прозвучавшими» уже художниками, так как только история имеет право расставлять всех по своим местам. Как сказал Ю. Чувашев в статье предыдущего каталога «Земляки 3»: «...хотелось бы, чтобы их имена не забывались, как имена пропавших без вести на какой-то непонятной войне - с идеологией, с элементарным бескультурьем околохудожественной среды, с жёстким целенаправленным непониманием, хотя ничего кроме искренности, они не несли и не предъявляли...». Без всех наших дорогих сотоварищей не прозвучали бы «прозвучавшие».

Лариса Ивановна Помыткина (преподаватель истории искусств 1970-1973 годы):

«Весь коллектив в те годы был в основном мужской. Поэтому женское участие в судьбе учеников вспоминалось всеми выпускниками с особенным благоговением. Мне довелось работать с Марией Николаевной Гладковой, завучем ГХУ. Интеллигентная, доброжелательная, она обладала удивительным свойством вносить гармонию во взаимоотношения. Страсти горели, особенно на просмотрах. Не вмешиваясь в профессиональные споры педагогов, ведущих курсы, она умела уравновесить ситуацию, найти оптимальный выход. Без императива добивалась уважительного согласия. Помню как серьёзно и не без юмора она обратилась ко мне: «Лариса Ивановна, рассказывая о великих художниках, скажите ученикам не вытирать кисти о занавески». И результат был. Вспоминая об училище, нельзя не сказать о секретаре Лидии Ивановне Тимошиной. Она знала всё и вся - где найти жилье, подработку, натурщиков, кто в каком настроении. Напутствовала поступающих: «Привозите на экзамены рисунки с натуры, слышите с натуры!». Обаяние, улыбка, неизменное радушие - как много они значили, особенно для приезжих учащихся, оторванных от дома, с их бытовой неустроенностью.

А ещё вечно ворчавшая уборщица тётя Шура. Все любили эту хлопотунью, воистину «маленькую хозяйку большого дома». Беззлобно поругиваясь, она ссужала деньгами, разрешала переночевать в своей каморке при училище, никогда не жаловалась и убирала вечный хлам в мастерских».

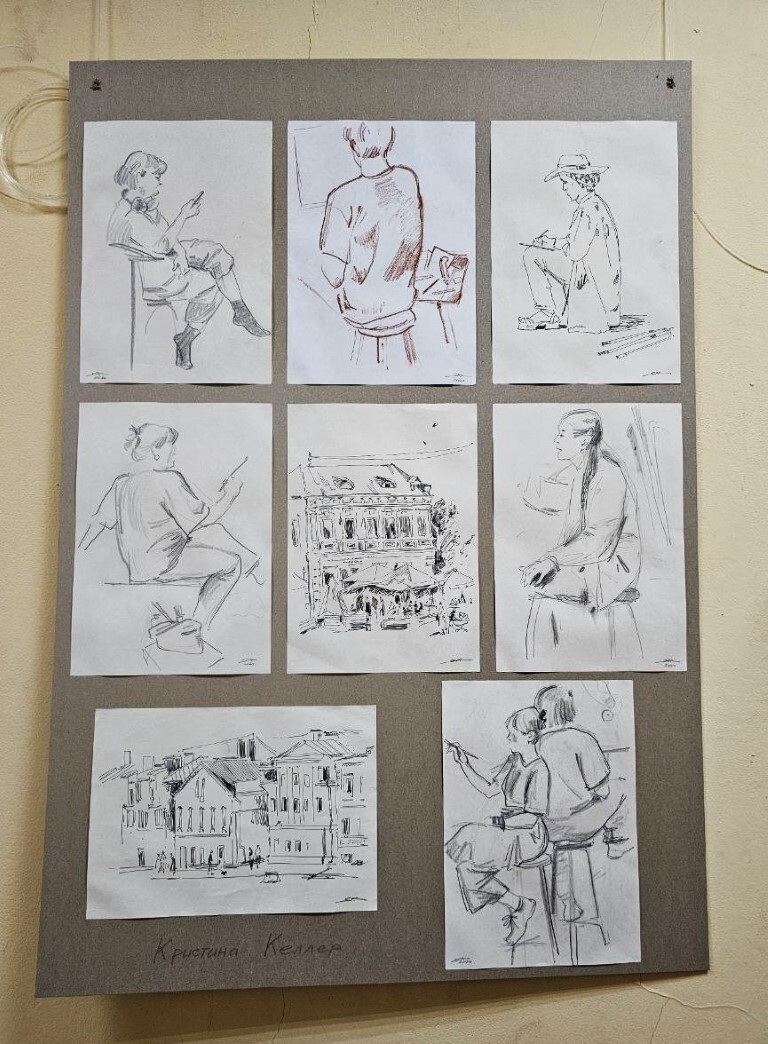

Светлана Борисовна Пригоршнева (выпуск 1990, преподаватель с 2007 года):

«Здорово, что мир воспринимаешь через призму сочных красок лихих размашистых мазков, твёрдой, но чуткой линии. Твои ребята -студенты живут тем же самым, чем когда-то и ты. Это греет. Ты понимаешь их, а они тебя. Каждый художник счастлив оттого, что он художник. Всех нас объединяет тайна создания нового произведения; любовь к делу, к запаху красок, к шуршанию карандаша. Нет различия «старый» и «малый»! Есть важное понятие ученика в искусстве. Будем благодарны Богу, судьбе, людям, преподавателям, друзьям, ученикам за счастливые годы учёбы, работы! За возможность прожить именно так: борясь, совершенствуясь, падая и вставая!».

Почти слово в слово, лишь поменяв имена, можно сказать тоже самое и про Училище памяти 1905 года. И не стоит забывать, что все с уважением вспоминают его флагманскую роль в методическом сопровождении учебного процесса.

М.А. Комарова

Дом Карелина - вход в Училище

Нижегородский Кремль

Нижневолжская набережная

Канатная дорога

Нижний - столица закатов. Закат над Стрелкой (место встречи Волги и Оки)

Ночной вид со Стрелки на город

Выпускники, прославившие училище

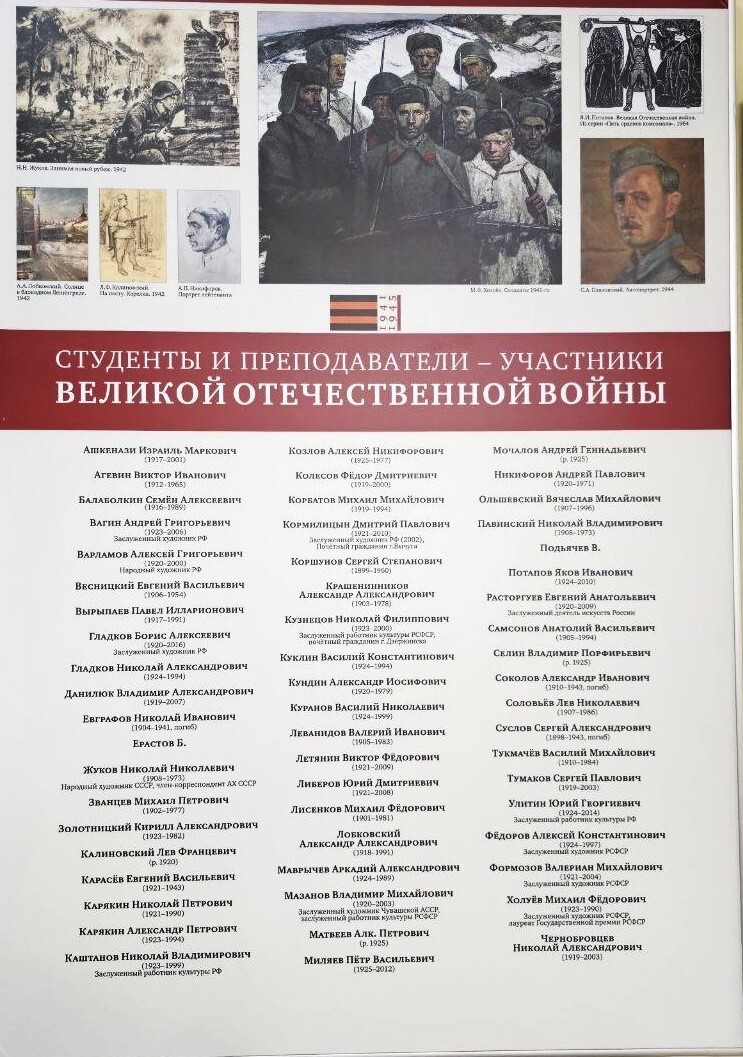

Студенты и преподаватели - участники Великой Отечественной войны

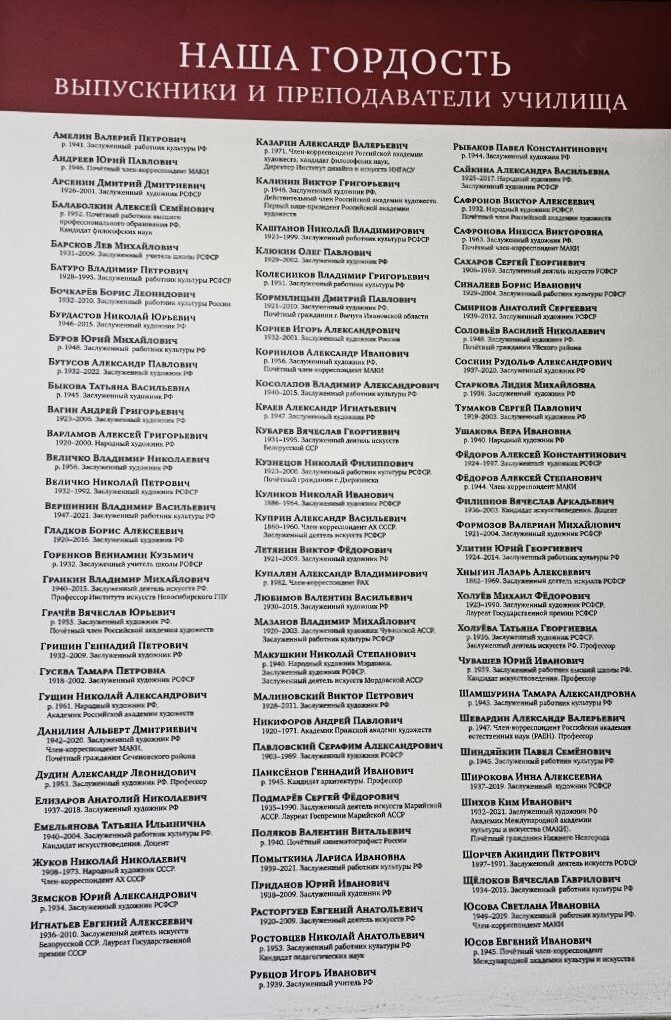

Наша гордость. Преподаватели и выпускники училища

Мастерская рисунка и живописи

Мастерская специальности «Дизайн»

Выставочный зал

Библиотека

На стенах читального зала висят работы, подаренные училищу его преподавателем, Заслуженным художников РФ Александром Краевым

Самое большое помещение училища - учебно-методический фонд

Николай Анатольевич Ростовцев рассказывает Дмитрию Сергеевичу Бодянскому принцип расстановки работ в фонде

Рабочие руки фонда - преподаватели училища

Парадная стена в приёмной директора

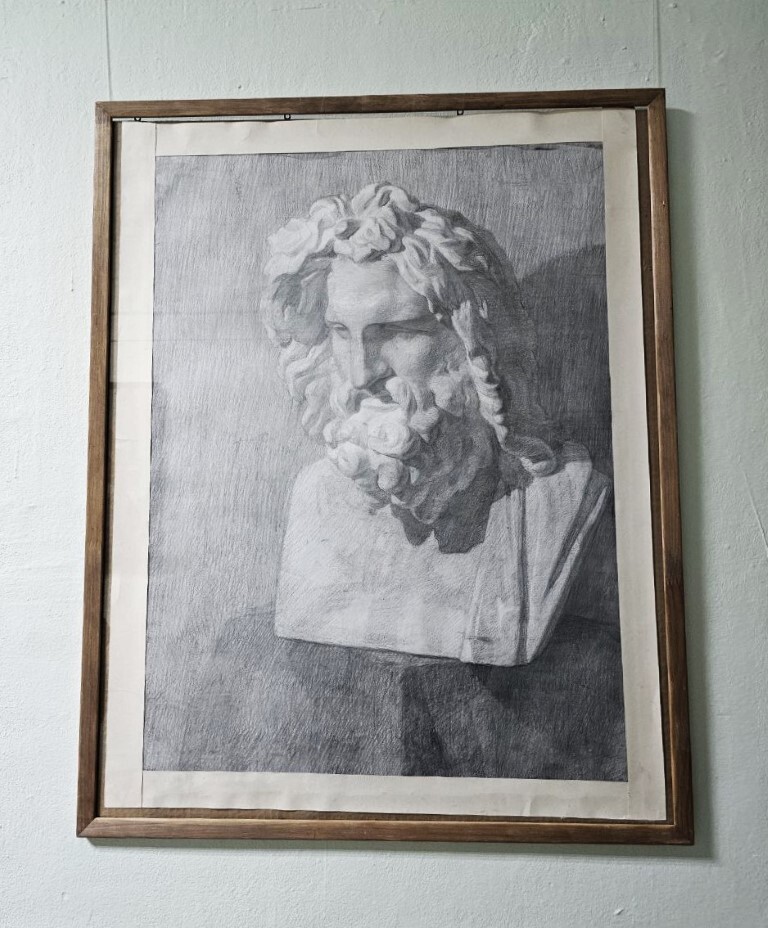

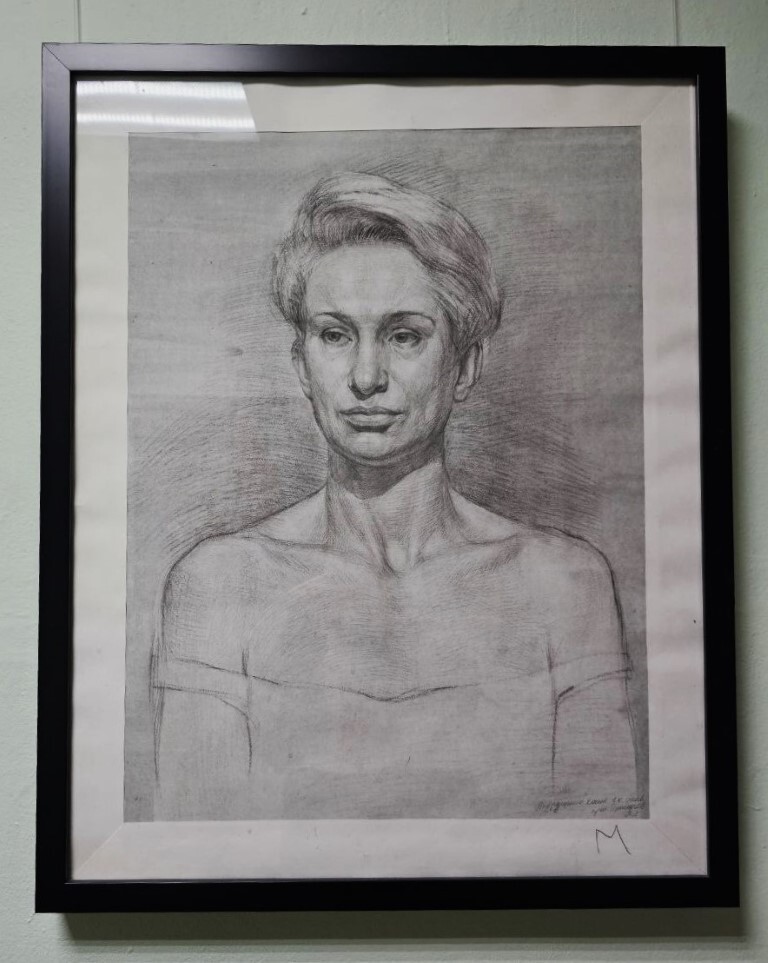

Образцы рисунков

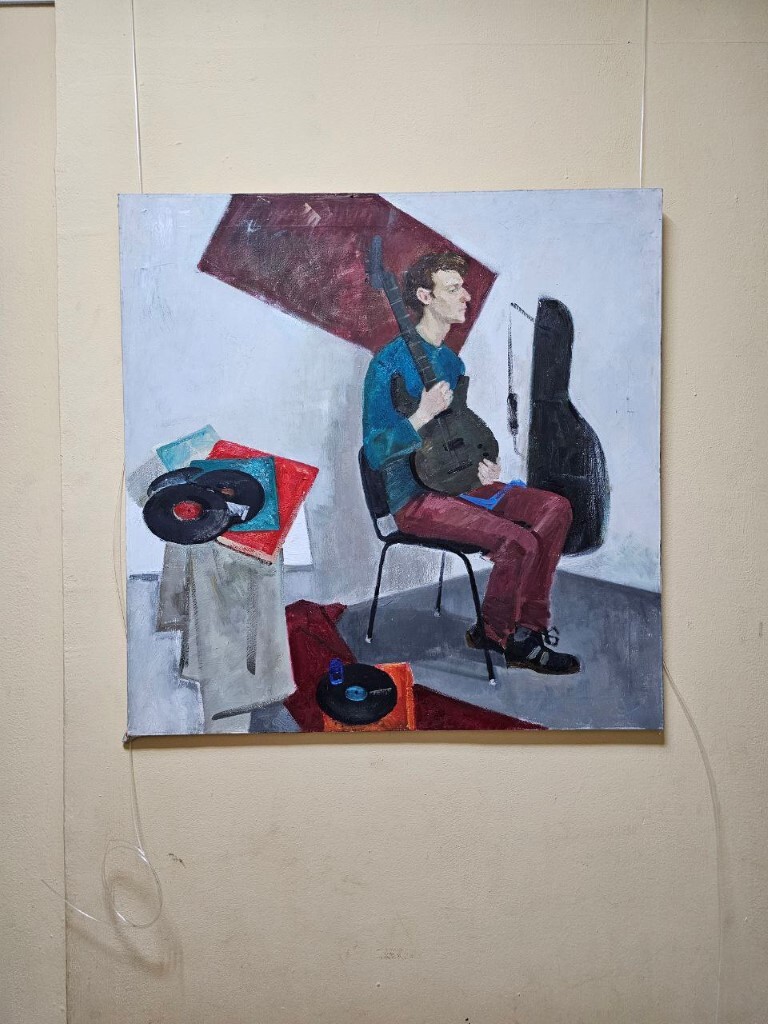

Постановка по живописи

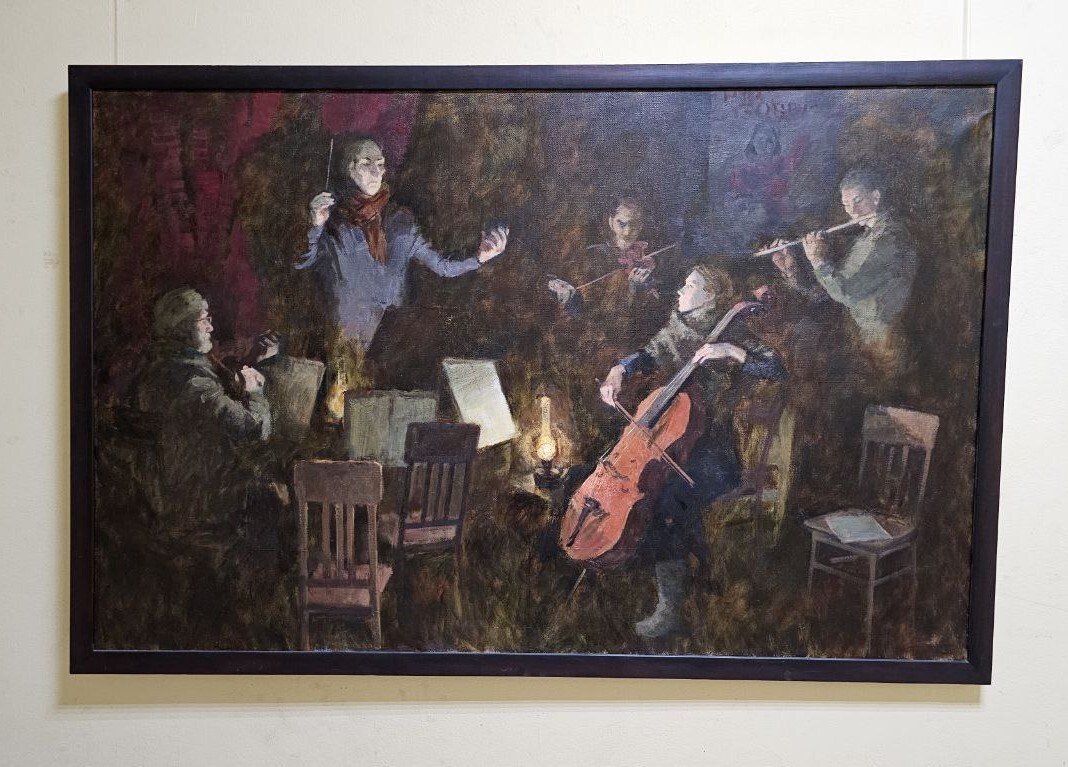

Работы по живописи

Дипломные работы разных лет

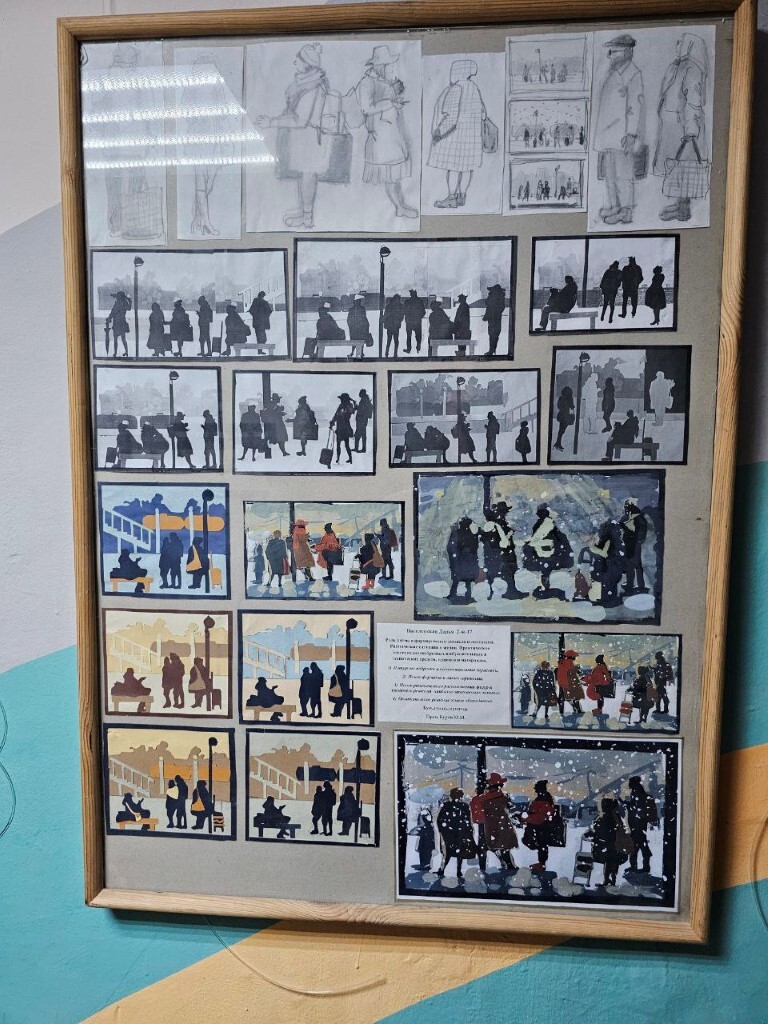

Наброски

Композиционное задание на ритмы

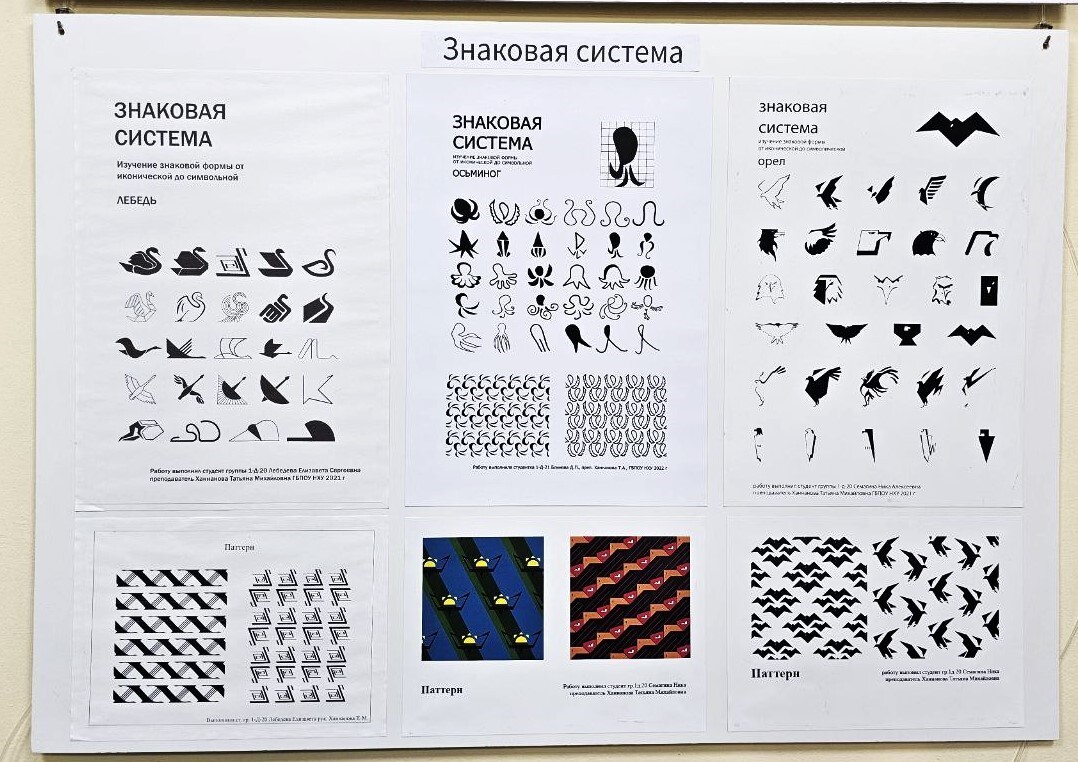

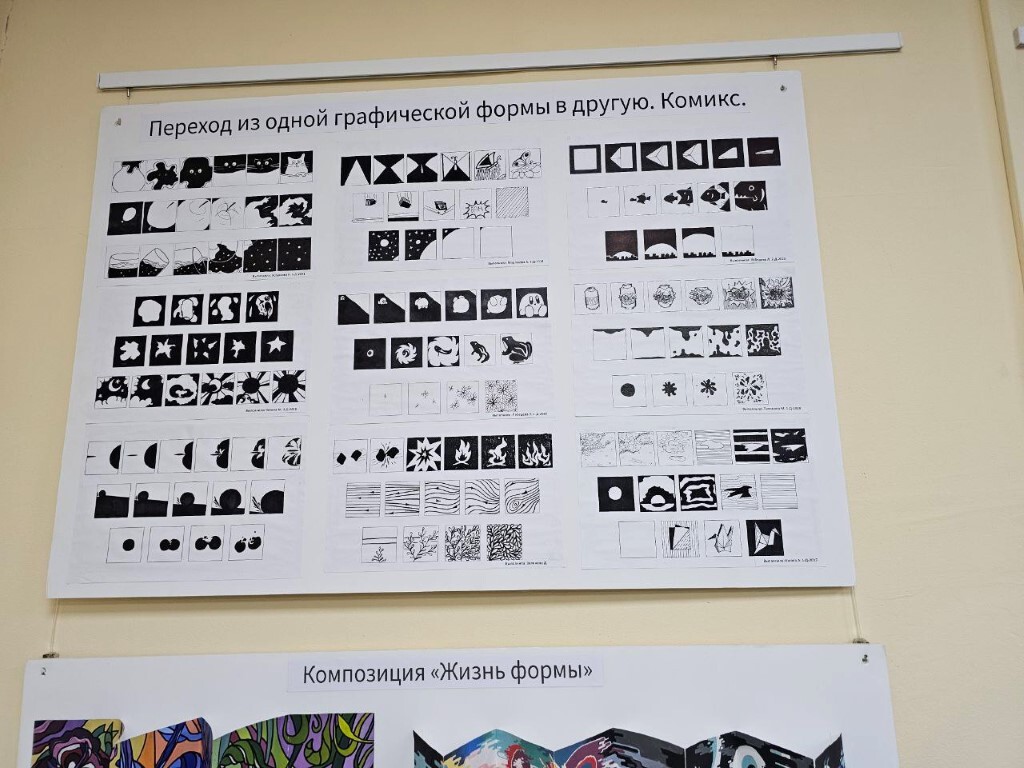

Программные задания по графическому дизайну

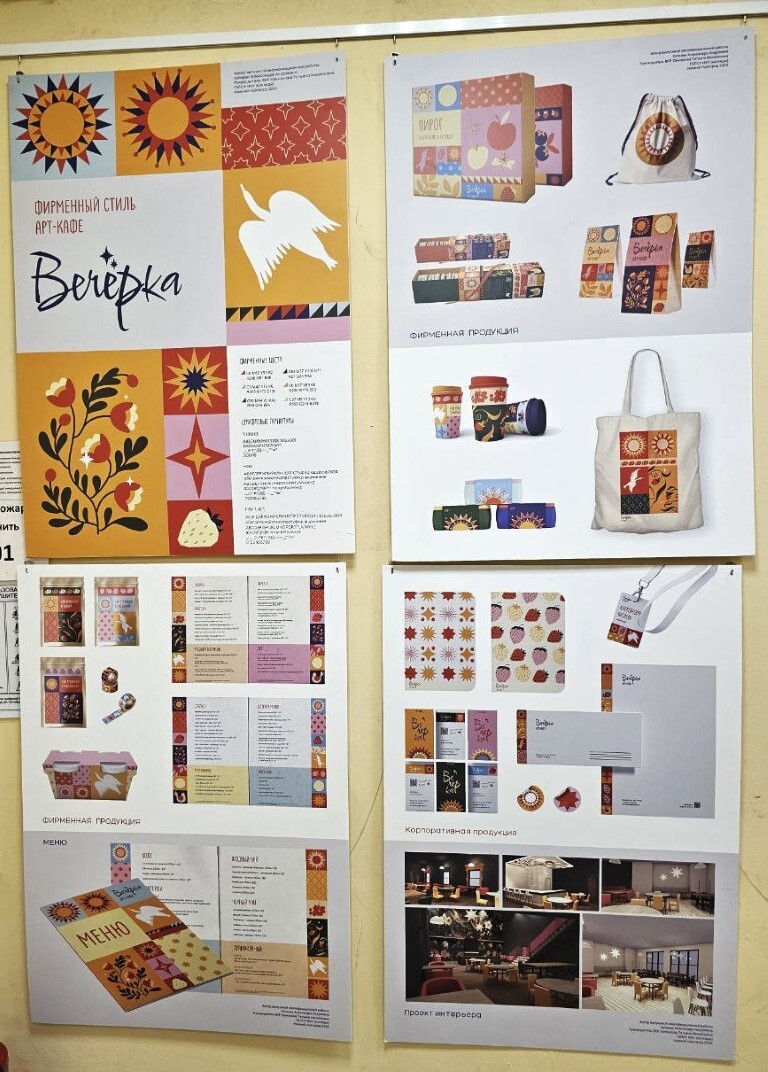

Дипломные и курсовые работы по графическому дизайну

Макетирование

В каждом училище есть своей великий картинщик. У нас - Евгений Сорокин. В Нижнем - брат и сестра Моргуны. Где-то почти Поленов, а где-то Константин Маковский...

Самая большая картина на национально-патриотическую тему экспонируется в Нижнем Новгороде. Это карина Константина Маковского «Воззвание Минина». В высоту больше 7 метров. Холст был специально заказан на мануфактуре во Франции. Писалась работа в специально купленной для этого мастерской В.В. Верещагина в пригороде Парижа. Более ста портретно-решённых исторических и выдуманных персонажей

Светлана Борисовна Пригоршнева на нашей передвижной выставке. Под впечатлением от «обнажёнок» 1950-х годов

Полина Павловна Рыбакова и её студенты слушают объяснения Дмитрия Сергеевича Бодянского

Книга к 100-летию НХУ. Автор-составитель и дизайнер-верстальщик - Вячеслав Владимирович Петрухин (выпуск 1992 года, преподаватель НХУ с 2008 года)

Монастырь в Печёрах - любимое место для пленэра многих поколений студентов